こんにちは!猫助です。

今回の記事では、【バルミューダ】からマーケティング戦略について学んでいこうを思います。

皆さんの中にはバルミューダで家電を揃えているリッチな方もいるのでは無いでしょうか?

(私にそんな資金力はありません泣)

私は電気ポットのみバルミューダを使用しており、高かったのになんで買ってしまったんだろうと、ふと自分の購買行動に疑問を持ちました。

そこで、今回は「値段が高くても購入してしまうバルミューダのマーケティング戦略」について深ぼっていこうと思います!

この記事を読むと、、、

✔️ポジショニング戦略について理解を深められる

✔️ニッチな市場で勝つ方法がわかる

✔️バルミューダのマーケティング戦略が理解できる

バルミューダの企業概要とブランドの独自性

バルミューダは、日本発の家電ブランドとして、他社とは一線を画す独自性を確立してきました。

「機能性」ではなく「体験」や「感性」を重視するその姿勢は、従来の家電業界の常識を覆すものであり、ブランド戦略としても極めてユニークです。

本章では、バルミューダの成り立ちとともに、そのマーケティングにおける出発点を見ていきます。

バルミューダとは?創業の背景と企業理念

バルミューダ株式会社は、2003年に寺尾玄(てらお げん)氏によって設立されました。創業当初は、家電メーカーというよりも“アイデアを形にするデザイン企業”としてスタートしており、その思想は今もプロダクト全体に色濃く残っています。

バルミューダのマーケティングや製品づくりの核にあるのは、「人々の生活を心地よく、豊かにする体験の提供」という理念です。単なる機能性の追求ではなく、「手にしたときの高揚感」「日常が少し特別になる感覚」を重視することで、他の家電ブランドとの差別化に成功してきました。

たとえば、トースターや扇風機、ランタンといった製品ラインナップには、暮らしに寄り添う温度感と美しさが一貫して設計されています。これは、創業者自身が「自分が本当に欲しいもの」を探求してきた結果でもあります。

このように、バルミューダは“便利”や“高性能”を超えて、「体験価値」という新たな尺度で家電を再定義したブランドだと言えるでしょう。

バルミューダの“高級ポスト家電”という独自ジャンルの確立

バルミューダは、家電業界において珍しいポジションを確立しています。

それは「高機能家電」でも「格安家電」でもなく、“高級ポスト家電”と呼ばれる、感性とデザインに訴えるライフスタイル家電の領域です。

ポスト家電とは、すでに世の中に十分普及している家電を、まったく新しい価値軸で再構築した製品群のこと。

バルミューダはこの領域で、「美しい」「触れたくなる」「置くだけで空間が変わる」といった情緒的な価値を武器にブランドを築いてきました。

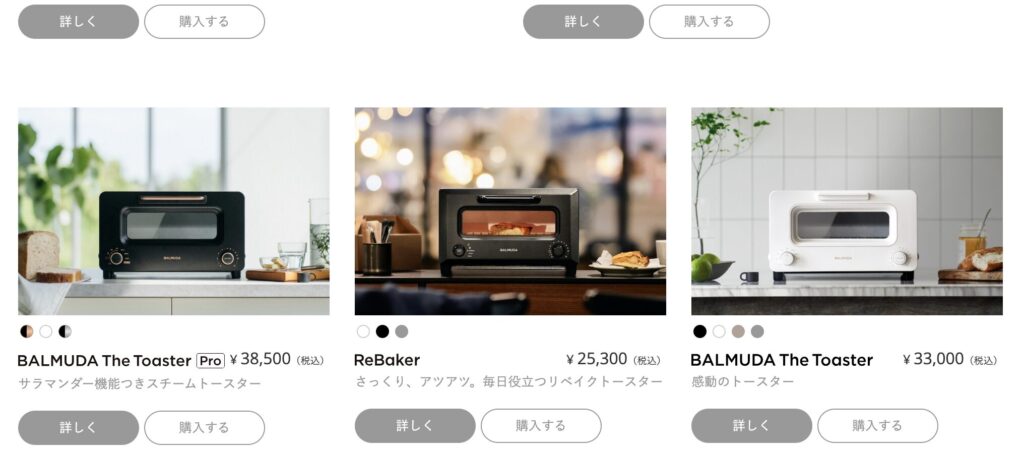

例として象徴的なのが『BALMUDA The Toaster』です。

トースターという成熟市場に対して、“スチームで焼き上げるパン本来の香ばしさ”を前面に押し出し、シンプルながら高価格帯の製品で差別化を図りました。

結果として、1万円を超える価格にも関わらず、「欲しい」「ギフトにしたい」という購買動機を生み出し、ヒット商品となりました。

このように、バルミューダは機能性の過剰競争とは別の軸——感性・体験・世界観に重きを置くことで、他社が参入しにくいマーケティング領域=ニッチ戦略の成功例を築いているのです。

バルミューダの顧客が求める価値とは

バルミューダのマーケティング戦略において最も特徴的なのは、顧客が“性能”ではなく“体験”を求めている点です。

多くの家電メーカーがスペックや価格競争に注力する中で、バルミューダのユーザーは「この家電を使うと生活が豊かになるかどうか」「気分が上がるかどうか」といった情緒的な基準で商品を選びます。

つまり、単なる機能の比較ではなく、“暮らしの中に置きたくなるか”という感覚的な価値判断が購入の決め手となっているのです。

この背景には、主に以下のような顧客ニーズがあります

- 自分の価値観にこだわりたい人

- 家の中を洗練された空間にしたい人

- 消費を“意味ある選択”にしたい人

バルミューダは、こうしたニーズに対して、製品を通して「自分らしい暮らし」や「美意識を反映できる空間」を提供しています。

その結果、家電という“消耗品”でなく、“共感できるブランド体験”として選ばれているのです。

これはまさに、ニッチ戦略の真骨頂。

市場全体ではなく、特定の価値観を持つ層に深く刺さるマーケティングでブランドを確立している好例だと言えるでしょう。

品質こそが至高であった日本の家電市場においてこのようなブランド戦略で成功しているのは、かなりすごいことです。

しかも、日本の家電メーカーは世界でも通用する超大手がひしめき合っている市場です。

バルミューダのマーケターたちは本当に優秀なのですね。

バルミューダのマーケティング戦略:感性と体験価値に振り切る設計

バルミューダのマーケティング戦略は、従来の「機能訴求」ではなく、“感性”と“体験価値”に重きを置く点に最大の特徴があると先の章で話しましたね。

本章では、なぜこのようなアプローチが成り立ち、そしてユーザーの心をつかむのか——その具体的な設計思想と施策を紐解いていきます。

機能よりも「感動」を設計するバルミューダのプロダクト思想

バルミューダの製品開発において中心にあるのは、「使って感動するかどうか」という基準です。

これは従来の家電業界が重視してきた「性能の高さ」「便利さ」とは一線を画すもので、まさに“体験価値を最優先するマーケティング戦略”の表れでもあります。

バルミューダの創業者・寺尾玄氏は、「どれだけ高機能でも、使ってワクワクしなければ意味がない」と語っています。

たとえばトースターであれば、“中はふんわり、外はカリッと”という焼き上がりに驚きと喜びを感じられるかどうかが最も重視されます。

つまり、スペックではなく五感に訴える体験の質を突き詰めているのです。

このプロダクト思想は、マーケティングにも直結しています。

バルミューダの商品は、「焼けます」「乾かせます」といった説明的なコピーよりも、「朝が楽しみになる」「気分が変わる」といった情緒的な表現で価値を伝えています。

こうした訴求は、消費者の共感を呼び、ブランドへの愛着やロイヤルティ形成にもつながっているのです。

バルミューダのように、機能ではなく感動を起点にプロダクトを設計し、それをマーケティングの中心に据える手法は、ニッチ戦略において極めて有効であり、他ブランドとの差別化にも直結します。

競合と一線を画す、バルミューダの製品ページ・広告表現

バルミューダのマーケティング戦略において、注目すべきなのが製品ページや広告における表現の独自性です。

一般的な家電メーカーがスペック表や技術説明を中心に情報を発信するのに対し、バルミューダはあくまで“物語”や“情景”を軸にした感性訴求を徹底しています。

たとえば、公式サイトの製品紹介ページを開くと、「美味しそうなパンの断面写真」「朝の光が差し込むキッチン」「家族の笑顔」など、視覚的な世界観に強く訴えるデザインが展開されています。

これは、機能を数字で比較する消費行動ではなく、“共感”と“憧れ”に基づく購買行動を生むことを狙っているのです。

また、広告コピーにおいても他社とは明確に異なります。

「1200Wのヒーター搭載」などの技術訴求は一切なく、**「いつものパンが、驚くほど美味しくなる」**といった、使用後の“気持ちの変化”を言葉にする表現が多用されます。

このように、バルミューダは広告においてすらプロダクトそのものがブランド体験の一部になるよう設計しており、視覚的・感情的な訴求を通じて競合との差別化を図っています。

結果として、顧客は製品を“比較して選ぶ”のではなく、“惹かれて欲しくなる”という状態で購入に至るのです。

これはまさに、バルミューダのニッチ戦略×感性マーケティングの成功を象徴する手法と言えるでしょう。

他の家電メーカーと比べると大きく違うのがよくわかりますね。

アイリスオーヤマを見てみると違いが大きくわかります。

これはどちらが良いというわけではなく、ポジショニングが違うということです。

価格の高さすら価値に変えるバルミューダのポジショニング戦略

バルミューダ製品は、トースター1台が約3万円、扇風機が5万円超と、一般的な家電と比較しても明らかに高価格帯です。

しかしこの価格設定は、顧客にとって「高すぎる」という障壁ではなく、むしろ“選ばれる理由”の一部として機能しています。

この背景にあるのが、バルミューダのポジショニング戦略です。

価格を下げて大衆層を狙うのではなく、「体験にお金を払いたい」という感性消費層を明確にターゲティングし、高価格によってブランド価値を強調するというアプローチを取っています。

特に、消費者の間にある「安いものより、自分の価値観に合うものを選びたい」という意識の高まりは、バルミューダの戦略と非常に親和性があります。

価格の高さは、製品そのものの希少性や、暮らしにおける特別な存在感を象徴するものであり、むしろ“手に入れる満足感”を高めるマーケティング要素となっているのです。

また、あえて家電量販店ではなくブランドの世界観を保てる直販サイトや限られた取扱店での流通に絞ることで、価格が割引されにくい仕組みも整えています。

このように、価格戦略そのものがブランディングと連動しており、「高いからこそ価値がある」という印象を顧客に与えるポジショニングを確立しているのです。

バルミューダは、価格という最も分かりやすいマーケティング要素を“信念の表現”に昇華させた稀有なブランドだといえるでしょう。

価格を武器にしたブランドとしては、スターバックスもいい例です。併せてインプットしておくことを推奨します!

他社と比較してわかる、バルミューダのマーケティングの独自性

バルミューダのマーケティング戦略やブランディング手法が、他の家電メーカーと何が違うのかを明確にすることで、その独自性とニッチ戦略の核心がさらに見えてきます。

本章では、国内の大手企業との比較を通じて、バルミューダならではのマーケティング思想を浮き彫りにしていきます。

大手家電メーカーと異なるバルミューダの価値の届け方

バルミューダのマーケティング戦略は、大手家電メーカーのそれとは本質的に異なります。

たとえば、パナソニックやシャープといった大企業は、幅広い層に対して「機能の進化」や「コストパフォーマンス」を軸に製品を展開してきました。量販店での棚取り、スペック競争、マス広告など、いわゆる最大公約数的マーケティングが主流です。

一方、バルミューダは価値の届け方そのものが異質です。

「多くの人に売れること」ではなく、「少数でも強く共感してくれる人に深く刺さること」を重視しています。

その結果、製品は量販店ではなく公式オンラインストア中心に展開され、広告もテレビCMより自社の製品ページやSNS発信がメイン。

プロダクトの世界観がそのままマーケティングツールになっているのです。

この違いは、単なる販売手法の違いではありません。

バルミューダは、「顧客に届けたい体験」から逆算してプロダクトとマーケティングを一体設計しているのに対し、大手は「マーケットのニーズ」に合わせて製品を開発するケースが多いのです。

このように、バルミューダは自ら価値を定義し、それを体験として届けるブランド設計に長けているため、他社と比べて「心に残る」「語りたくなる」製品が多く生まれているのです。

バルミューダはシャープやパナソニックと何が違うのか

バルミューダとシャープ、パナソニックのような大手家電メーカーとの最大の違いは、「技術主導か、体験主導か」という視点にあります。

たとえばシャープやパナソニックは、プラズマクラスターやナノイーといった独自技術の搭載を中心に、機能性を前面に押し出す製品開発を行っています。

このような製品は、効果が数値化され、信頼性を根拠にした購買行動が促されます。つまり、「機能=価値」という構図です。

一方バルミューダは、「使ったときにどんな感情が生まれるか」に重きを置いています。

たとえば『BALMUDA The Speaker』では、音質だけでなく「ライブのような光と音の演出」にフォーカスを当て、技術よりも体験で差別化を図りました。

これは、「スペックで勝つ」のではなく、「共感と情緒で選ばれる」という戦略の一環です。

また、パナソニックやシャープは多角的な事業展開をしており、ターゲットが幅広くなりがちですが、バルミューダは“自分たちが共感できるユーザーにだけ届けばいい”という明確なターゲティングで商品とコミュニケーションを最適化しています。

つまり、バルミューダと大手の違いは、「どのような価値を中心にマーケティングするか」「誰にどう届けるか」という根本的なブランド設計にあるのです。

もちろん、パナソニックやシャープがブランディングをせずに機能的価値に全振りしているというわけでは無いです。

今回はバルミューダと比較しているので、このような表現になっていますが、パナソニックやシャープの優秀なマーケターも情緒的価値に注力しています。

まとめ:バルミューダに学ぶニッチ戦略と“選ばれるブランド”のつくり方

バルミューダのマーケティング戦略は、徹底した感性訴求と体験価値の提供を核に、ニッチ市場で唯一無二のポジションを築き上げてきました。

トースターや扇風機といった定番家電を、ただの“便利な道具”ではなく、“暮らしを豊かにする存在”へと再定義し、共感と熱狂を生み出しているのです。

これは、大手メーカーとは違い、あえて大衆を狙わないことで“深く刺さる”ブランドを実現するニッチ戦略の好例です。

バルミューダが私たちに教えてくれるのは、「マーケティングとはモノを売ることではなく、価値を伝え、体験させ、選ばれる理由を作ること」だということ。

スペックや価格競争ではなく、自社の“らしさ”を極限まで磨き上げることで、ファンに支持されるブランドは生まれるのです。

今後、どんな市場や業種においても、「誰に深く刺さるか」「どんな体験を届けるか」という視点が、より重要になっていくでしょう。

あなたのビジネスや企画にも、バルミューダの戦略から学べるヒントがきっとあるはずです。

良質なインプット習慣には「Schoo(スクー)」がおすすめ!!(PR)

\ 今なら7日間無料!/

【Schoo】で今すぐ学ぶ【Schoo(スクー)とは?】

✅「今日から役立つ実践スキル」が学べるライブ動画コミュニティ

✅ライブ授業、チャット機能で双方向で学べる

✅8000本以上の授業で多様なジャンル

✅「一生学べる学校」をすべての社会人が学べるコンテンツを配信

\ 今なら7日間無料!/

【Schoo】で今すぐ学ぶ

猫助のインプットアカデミーでは主にマーケティング戦略を中心としたものにフォーカスしていますが【Schoo】ではビジネスの基礎知識から、データ分析などの専門的知識までを網羅的にインプットできます!

コメント